PROCESS REPORT

Asian Performing Arts Camp(前半)プロセス発信記事(長沼 航)

オンラインでしかあり得ない舞台芸術を目指して ——Asian Performing Arts Campにおけるハイブリッド性と越時性

長沼 航

Asian Performing Arts Camp(以下、Camp)は、東京芸術祭ファーム ラボ内に設けられたプログラムの一つです。本プログラムはアジアを拠点に舞台芸術のフィールドで活動する若手アーティストたちを参加者とし、互いとの交流を通して、それぞれの関心や創作を深く探究することが目的とされています。以前は、東京などアジアの都市に参加者が実際に集まり、共通のワークや個人のリサーチを進めていましたが、新型コロナウイルスの拡大に伴い、2020年以降は全ての活動がオンラインでの実施になっています。

2022年度のCampは、京都を拠点に活動する俳優・演出家の山口惠子さんと、フィリピンのリサールを拠点に活動する演劇作家・パフォーマンス作家・映像作家のジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダさんがファシリテーターを務めました。参加者として8名のアーティストが集まり、約2ヶ月間、週に1回ほどZoomやGatherといったオンラインツールを利用したセッションで共に活動を行いました。

この文章では、前半の1ヶ月間に行われた活動、とりわけ非公開で行われた中間セッションでの発表に注目し、2022年度のCampが掲げていた2つのテーマを軸に、そのなかでどのようなアイデアやパフォーマンスが生み出されていたのかを論じていきます。また、独立した話題として、中間セッションのフィードバックでの一幕から、作品をただ評価するのではなく育てていくためのコメントについても触れます。

「ハイブリッド性の上演/越時的なもの(Trans-time)のプロトタイピング」とは?

今年度のCampのテーマは「ハイブリッド性の上演/越時的なもの(Trans-time)のプロトタイピング」(”Performing Hybridity and Prototyping Trans-time”)でした。参加者は、このテーマのいずれかもしくは両方に応答することが求められました。ただ、正直なところ、聞き慣れない熟語が多く、とっつきにくい印象を受けるのではないでしょうか。そこで、まずはハイブリッド性および越時性という本年度のCampにおいて重要な概念について整理し、いくらか活動を見学した自分なりの解釈を施してみたいと思います。

ハイブリッド性

ハイブリッド(hybrid)ないしハイブリッド性(hybridity)という言葉は、一般的には二つのものが混ざり合った状態のことを指し、例えば生物学の文脈では二つの種を交配して新たな種が生み出されること、ないし、生み出された個体のことを意味します。

この言葉は日常的に使われており、特に2020年以降になるとそれまでとは異なる意味を付与されました。新型コロナウイルスが蔓延する以前は、ガソリンと電気の両方を動力源とする自動車を形容することの多かった「ハイブリッド」が、もっぱら授業や会議などがオンラインとオフライン(オンサイト)を混ぜ合わせた状態で行われることを指し示すようになったのです。いまだにオンラインとオフラインという二つの集まり方が常に選択肢として存在し、それら二つを混ぜ合わせて行われるハイブリッドのイベントも多くあります。

では、Campにおけるハイブリッド性とはいかなるものなのでしょうか?

まず、Campの活動それ自体のハイブリッド性を検討してみます。Campは週1回水曜日にZoomや(ときおり)Gatherを使って行われるセッションを基本的な活動の単位としていました。ですから、いわゆるハイブリッド授業などとは異なり、オンラインのみで完結する営みだとも捉えられます。しかし、各回のセッションは参加者が日々それぞれの場所で創作を進め、アイデアを進展させることを前提としたものです。すなわち、自分の創作の現場(=オンサイト)と他者との交流の場(=オンライン)を組み合わせることが要請されていました。つまり、ひとりの人間の創作が構造的にオンラインとオンサイトの往還ないし混淆の中で進展していくわけです。Campは、ひとつの集まりがオンラインでもオンサイトでも参加しうるという意味でのハイブリッド性ではなく、場の成り立ち自体がオンラインとオンサイトの混淆を前提としていると言えるでしょう。

また、ハイブリッド性という語は文化的な側面にも適用することができるでしょう。ファシリテーターの両氏は、募集要項に寄せたコメントの中で、異なる文化が混ざり合っていくことをハイブリッド性のひとつの解釈として提示しています。複数の文化の混淆という点から言えば、確かにこのCampはアジアの異なる地域で活動するアーティストが集まり共同で活動するため、(それが十分になされるかはともかくとして)そのチャンスは与えられていると言えるでしょう。今回のCampでは、実際に小グループでのディスカッションや個人のアイデアを融合させて行うチーム発表など、様々なかたちで参加者間の交流を促進するワークが行われていました。また、特に刻々と変わる政治情勢やそれぞれの作家・作品が根差している文化的背景についての共有などはセッションのなかで頻繁にされており、ローカルな経験や知の交換が起きていたと言えるでしょう。

しかし、単にCampの枠組みや活動にハイブリッド性があるということにとどまらず、ここではそれを上演する(perform)ことまでが要求されています。私がいくつかのセッションの見学を通して感じたのは、「ハイブリッド性の上演」というテーマに応答するためには、身体の所在について考える必要があるということです。

オンサイトでの創作とオンラインでの発表を組み合わせるCampでは、最終的な発表はZoomなどを利用して世界中の人に向けてオンライン環境で行われることになります。このとき、先述の通りアーティストのクリエーションにハイブリッド性があったように、オンライン上演の体験自体にもハイブリッド性があると言えるのではないでしょうか。

劇場空間であれば、慣習的に切り分けられていたとしても、舞台上と観客席は物理的にはひとつながりになっています。一方ではこれまで創作し練習してきた振る舞いを遂行し、他方では座って静かにその様子を見つめている。そうして、全く異なる性質を持った身体が同じ空間に存在しています。劇場は、身体的な共在によって異なるステータスを持つ二者である観客とパフォーマーが出くわす場所だと言えるでしょう。

対して、Campのセッションが行われるオンライン環境において、これら二者は物理的に隔たっており、端的に違う場所におり、オンサイトとオンラインとに常に引き裂かれています。ここで私はハイブリッド性をオンライン環境での鑑賞における、観客とパフォーマーの存在様態の差を表すものとして敷衍しようとしています。画面の手前には私の身体があり、私の身体がそのうちに存在する空間が広がっている。同じように、画面の向こうには別の人間の身体があり、その周囲には別の空間がある。しかし、私以外の他者は私にとっては常に画面上にしか存在しません。例えば、Zoomであればディスプレイの上には私のものも含めていくつもの平面化された「身体」が(顔に代表されるかたちで)並列され、Gatherであればアバターの「身体」がより立体的な仮想空間の中で並存します。これによって私たちはあたかも共にいるかのように演出されますが、これはあくまでアプリケーションが現実空間を擬制するために、もしくは仮想空間の快適さを生み出すために作った仮構物にすぎないでしょう。別の空間に位置している他人の身体は常に媒介された状態で私の前に現れ、私の身体とその周囲の環境は無媒介的に存在するという差異はいつまで経っても拭えません。この2つの状態が上演においては並存せざるを得ない。それをオンライン環境における上演のハイブリッド性と呼んでみたいと思います。

そして、このオンライン環境における上演のハイブリッド性は特有の疲れをもたらします。一般的に、Zoom疲れやオンライン疲れというものが言われますが、これは「私はここにしかいない」もしくは「私しかここにはいない」という感覚と、それでもなお画面の向こうで行われている何かにアクセスしなければいけないことの矛盾によって生み出されていると感じます。だからこそ、オンラインでパフォーマンスを見るとき、私は常にその手前側で注意の散漫と疲労にさらされるわけです。

こうして、観客とパフォーマーの二者が常に異なる状態に引き裂かれることで、技術的なオンラインとオンサイトの混在状態においては、劇場で起きうるような異なるステータスを持つ存在の出会いが生じにくくなります。だからこそ、オンラインでパフォーマンスすることと、劇場でパフォーマンスすることとは根本的に異なるのであり、意識的に上演のハイブリッド性を扱うアイデアを持たない限りは、劇場で起きていることを表面的に置き換えただけのものになってしまうでしょう。

なお、ここでは文化的な「ハイブリッド性の上演」については触れませんが、のちにCampの個別事例に言及する際にまた戻ってきます。

越時性

さて、もうひとつの項である越時性(Trans-time)についても、身体を共にしていないことが関係します。

舞台芸術では同じ時間を共有するのが当然だと考えられていましたし、今でもそのように考える人は少なくないでしょう。つまり、現在進行形で行われているものを観客が目撃するライブ性がその重要な要素であるとされてきました。確かに、コロナ禍において舞台芸術が真っ先に直面した困難とはライブ性という特質が人の生命を毀損しうる可能性だったでしょう。だからこそ、オンライン環境でどのようにライブ的な経験を生み出すかという試みがなされたわけです。例えば、ZoomやYouTube Liveを利用した「演劇」の多くが決められた時間にどこかへアクセスしなければそれを観ることができないという条件を設けたのも、劇場と同じようなライブ性をオンライン環境でも実現しようとしたからだと言えるでしょう。

その一方で、コロナ禍以降、劇場で行われた公演の記録映像を配信する劇場や団体も多くあります。これはアーカイブの公開に近いでしょう。アーカイブとは取りも直さず、あるものを時代を越えて保存する営みのことですから、舞台芸術やコロナ以降のオンライン演劇の一部が目指した同時性の追求とは異なるアプローチだと言えます。しかし、だからこそ、舞台を映像に収めたものは舞台芸術作品と呼べるのか、真正な舞台の複製もしくは映像作品としての立ち位置しか与えられないのではないかという意見も挙がっていたように記憶しています。

つまり、時間の一致が重要視され、記録映像の配信にはそれが不足しているために「演劇」や「ダンス」として認められない。しかし、オンライン環境では、そもそも観客とパフォーマーの同期的コミュニケーションを取りづらい(これは先ほど述べたオンライン環境における身体の所在の問題とも関連しています)。この困難をどうすればよいのでしょう?

ここで、いったん劇場で上演される舞台芸術に立ち返ってみましょう。すると、それもまた本来的に越時性を持っていると言えないでしょうか。つまり、私たちは時を越えて繰り返されるものを見ている。かつて、古代ギリシアやルネサンス期イングランドで書かれた戯曲が現在も上演されています。そこでは、数百年から数千年の時を越えて、同じものが形を変えながら反復されているわけです。目の前で行われているパフォーマンスはかつて行われたパフォーマンスとは異なるものでありながら、確かに連続性を持っています。

また、演じるパフォーマーの身体も越時性を持っています。演者の身体は現在時に拘束されているものの、同時にそれまでのあいだ繰り返し稽古してきた振る舞いを実行しています。舞台芸術において、目の前で行われている振る舞いは過去の時間に条件づけられているわけです。究極的には舞台上に立つ人間はこれまで生活してきた様々な蓄積を背負ってそこに存在して現在と過去とを接続しています。このように、越時性が実は舞台芸術の大きな特質であると言ってみることは無駄ではないでしょう。

では、オンライン環境で行われる上演において越時性を積極的に取り扱うとは、どういうことなのでしょう。それをプロトタイプの創作を通じて考えるのがCampの趣旨であり、いまここで私が総括するのは大変難しいと感じるので、ファシリテーターの両氏が挙げた事例を紹介します。例えばオンライン環境によって複数のタイムゾーンに跨がる人々が、その時間を維持したままに集まれるようになったということが越時性のひとつの現れとして捉えられています。当然のことながら、どこかひとつの場所に物理的に集まったときに、Aさんはいま14時で、Bさんは17時で、Cさんは6時であるというようなことはありえないわけです。それぞれがそれぞれの属する時間とともに一堂に会することができるのはオンラインならではの特徴でしょう。また、過去に撮影された画像や動画、録音された音声・音楽などアーカイブ的なものを利用することもできます。もちろん、劇場空間でも同様の素材は使えるわけですが、コンピューターを介したオンラインコミュニケーションでは様々な情報を一挙に扱うことがより容易になるでしょう。

これらを単に技術的に可能になったという以上に芸術的で創造的なものへと引き上げることがプロトタイピングでは求められました。

まとめましょう。舞台芸術を単にオンライン環境に移し替えるのではなく、オンライン環境における舞台芸術を独自の仕方で実現するというのが本年度のCampの姿勢であり、その際にあらかじめキーワードとして提示されたのが、「ハイブリッド性の上演」「越時性のプロトタイピング」でした。私見によれば、これら二つの性質は本来的に舞台芸術に内在する特徴ですが、オンライン環境においては劇場空間と同じようにはそれらは発現しません。新型コロナウイルスの影響を受けた私たちの生活も3年目を迎え、オンライン環境における固有のハイブリッド性や越時性を発見し、観客に対して意識的に提示することはCampの活動にとってとても重要な課題でした。

ハイブリッド性と越時性の実践

このようなCampのテーマや問題意識に対して参加者8人がそれぞれ自分なりの角度と深度で応答しながら、作品の種を育んでいました。ここでは、紙幅――なんてものはWebサイトにはないですが、書いたり読んだりする人間のキャパシティや習慣は紙であろうとWeb媒体であろうと大きく変わりません――の都合上、そのうち2人の中間セッションでの発表に注目してみたいと思います。両者の発表はオンライン環境での作品上演において欠かせない「同一の場所に存在していない複数の身体をどう扱うか」についての考察が行われているという点で共通していました。以下では、2人の作品を先述した本年度のCampのテーマへの応答として検討していきます。

事例①:「博覧会なん?(Expo-Yern?)」(エーロン・カイザー・ガルシアさん)

1人目のアーティストは、フィリピンのタクロバンを拠点に活動しているエーロン・カイザー・ガルシアさんです。ガルシアさんは舞踊と演劇を専門的に学び、現在はパフォーマンス作家として活動しています。今回のCampではフィリピンの民族舞踊(folk dance)を、近代の帝国主義国家により行われていた民族博覧会や人間動物園――「未開人」の風習を間近で見ることができるという趣向で、植民地や非西洋諸国の人間を万博などで「展示」した――と結びつけながらパフォーマンスすること、それを通じて現代/同時代(contemporary)の民族舞踊がいかなるかたちを取りうるのかを探求していました。

ガルシアさんの中間セッションでのパフォーマンスは、民族舞踊のデモンストレーション、観客へのダンスのレクチャー、全員で音楽に合わせて踊るダンスタイムの概ね3つのセクションからなるものでした。

最初はダンスについての簡単な事実関係の紹介とガルシアさん本人による実演が行われました。紹介されたのはフィリピンの民族舞踊であるベンディヤン(Bendiyan)とブドツ・ダンス(Budots Dance)です。

前者はフィリピンの先住民族であるイバロイ族に伝わる円舞で、優秀な首狩り人の帰還を祝して踊られていたそうです。イバロイ族は1904年に宗主国アメリカで開催されたセントルイス万国博覧会で「展示」されており、ベンディヤンは民族博覧会と深い関係があると言えます。このパフォーマンスでは、カントリーソングであるグレン・キャンベルの「ラインストーン・カウボーイ」に合わせて実演されました。つまり、絶え間ない開拓を目指したアメリカ白人男性たちへのロマンを歌い上げる曲と、そのロマンに翻弄された民族の踊りが組み合わされるという趣向です。

後者は2000年代後半からダバオ市を中心にして形作られたダンスです。通例、民族舞踊は伝統的なものと結びつけて考えられることが多いと思います。したがって、比較的近年の流行であるこのダンスを「民族舞踊」として捉えること自体、ガルシアさんの現代の民族舞踊を考える実践のひとつといえるでしょう。ブドツとは「シンナー吸い」を意味し、薬物によってハイになった人々がそれを誤魔化すように踊った予測不可能な動きが流行したようです。ガルシアさんによる紹介では、独裁的な政治手腕で悪名高いドゥテルテ前大統領がにこやかにブドツ・ダンスを踊っているYouTube動画が流されました。このダンスもベンディヤンとともに政治的に利用されているわけです。

次に、観客はガルシアさんから2つの民族舞踊の踊り方を教わります。多くの観客はフィリピンの伝統舞踊を踊ったことなどないわけですが、ガルシアさんが腕の動きや足の動きをひとつひとつ丁寧に教えてくれるので、各々の仕方で私たちはそれを踊れるようになります。最後に何分間か音楽に合わせて、2つの踊りを自由に行き来しながら踊りました。そのあいだで、いつの間にかガルシアさんが倒れており、カメラに向かって這ってくるところでパフォーマンスは終了になりました。

さて、このパフォーマンスにおいてガルシアさんの身体および観客の身体はどのように扱われていたのでしょうか。

まず、ガルシアさんが自室で踊る姿はパソコンについているであろうWebカメラで正面から映されるとともに、部屋の隅の方に置かれたローアングルのカメラで斜め後ろからも撮影されていました。Zoomのそれぞれの画面はWebカメラによって撮影された正面性の高いものですが、もう一方の視点が設定され、普段のZoomミーティングでは失われている背中側の視界が開けていることによって、立体的な知覚が可能になります。ここでは、私と他者の身体の経験の差がテクノロジーによって埋められようとしています。カメラアングルが複数設定されることで、(もちろん限界はあるものの)私の身体が経験している空間のあり方と近い形で、ガルシアさんの身体やその動きを観察することができるわけです。

また、観客は後半になると2つの踊りを教わり、それを自由に組み合わせながら踊りました。このとき、画面の向こうにいる他者の身体と画面のこちらにいる私の身体とが振付を共有することになります。その共有によって、Zoomのインターフェースが提供する統一感を超えて、画面の向こうにいる他者を自らの身振りと対応させながら理解することができます。「別の場所にいる誰か」から「同じ身振りを共有する誰か」になるということです。ここでは、隔たてられた私たちをつなぐ媒体としてダンスが機能していると言っていいでしょう。

このように、ガルシアさんの発表では、オンライン環境のハイブリッド性のなかで生じる経験の差を埋め、参加者間での共有可能性を増していく操作が行われていましたが、反対にその差異を利用していた部分もありました。そして、それこそが「ハイブリッド性の上演」を考えるうえで重要になります。

後半のダンスタイムでは、ガルシアさん以外の人にもZoomの「スポットライト」が当たり、ガルシアさんとその人が画面上で並んで踊ることになります。終始踊りを披露しているガルシアさんには見られることへの意識がありますし、ダンスを専門に学んでいたからこその身のこなしも持っています。ガルシアさんの踊る身体は政治的・歴史的・文化的なバックグラウンドを持つものであり、それはフィリピンの民族的なアイデンティティと結びついています。それに対して、参加する観客の多くは非ダンサーであり、ましてやフィリピンの民族舞踊を流暢に踊れる人はいないと言っていいでしょう。様々な相異なる身体をもってして踊っているわけです。そのような身体的条件の非対称性が、スポットライトによって強制的に並んで踊らされることによって露わになります。

オンライン環境ですから、それぞれの観客は日本や中国やインドネシアなどそれぞれの場所から参加しています。こうして、ひとつの場所に集まっていないこと、自分の周囲の環境/ガルシアさんの周囲の環境/画面内の他の人々の周囲の環境が互いに異なるということが、民族舞踊とナショナリティやエスニシティの関係をより意識させる契機となります。振付を共有することはできても、ダンスを踊る私たちの身体や環境は決して同じものではありません。私たちが単にガルシアさんのダンスを楽しく見ている経験、それを自分で踊り他人に見られる経験を通して、民族博覧会における無邪気な視線を現代的に追体験することが可能になっています。そして、ガルシアさんが倒れてカメラを見つめる幕切れは、観客とパフォーマーのあいだにある身体の差異、まなざしの不均衡を印象づけました。

事例②:「集まる身体:シェアし、踊り、呼吸する(Collective bodies: sharing, dancing, and breathing)」(安艺(アン・イー)さん)

安艺(アン・イー)さんもその際立った方法によって、オンラインとオンサイトの混合から生まれるダンスの可能性を探っていました。

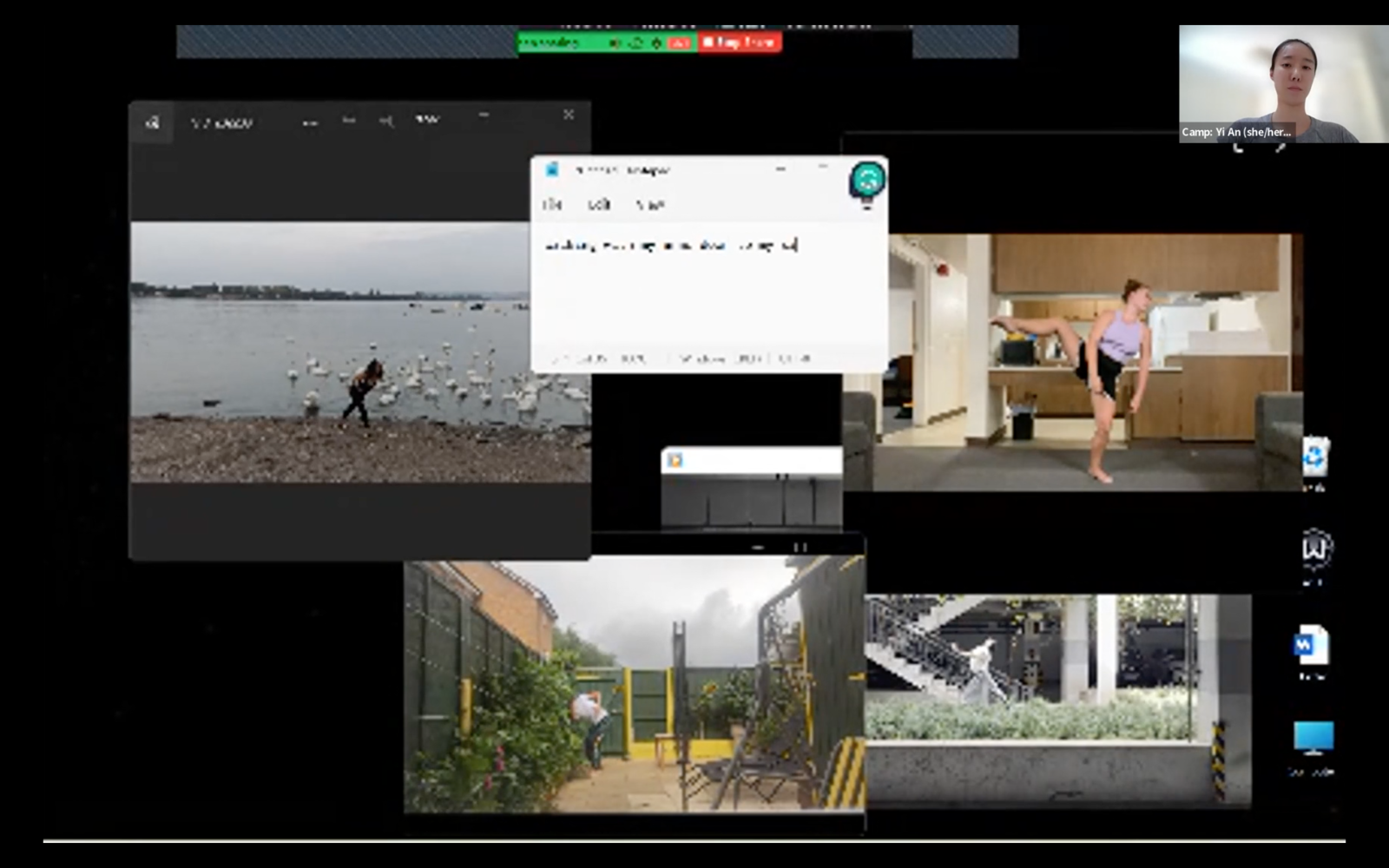

アンさんは中国の大連およびハワイを拠点に活動している振付家・ダンサーで、このCampでは複数の場所にいる人間が共に踊ることを可能にする方法を探究していました。中間セッションで行っていたのは、大連やホノルル、トロントなど様々な土地にいるダンサーたちとコラボレーションし、地理的に離れた場所にいる人々が集団的に振付を作っていくというトライアウトを紹介するパフォーマンスでした。

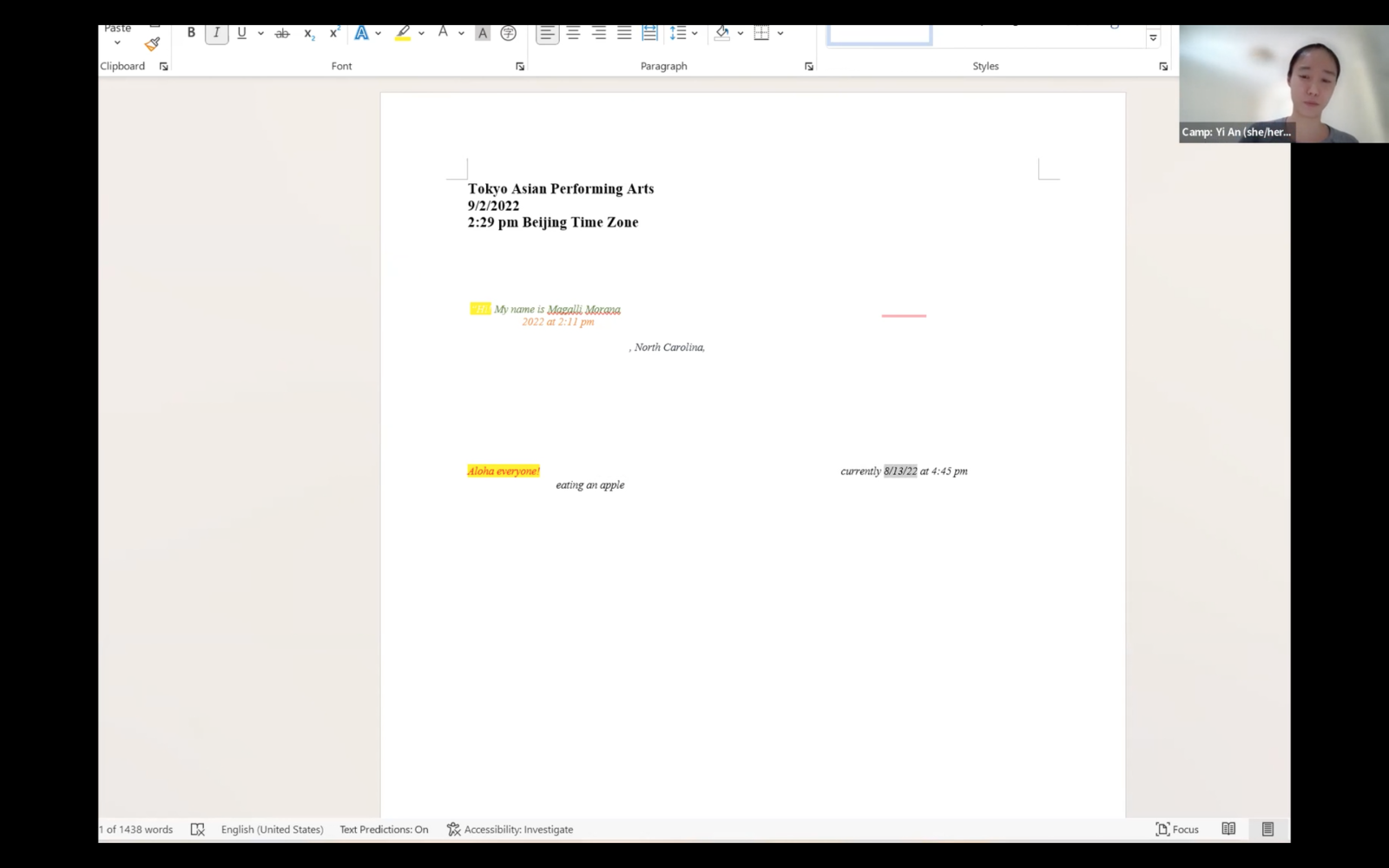

まず最初に、アンさんのデスクトップ画面が共有されます。ここは「楽屋」――壁紙が劇場の楽屋の写真に設定されている――で、メッセージ——これはWordファイル——が置いてあるようです。文字は一部の語句を除いてほとんど欠落していて、それを読み上げる機械音声を聞くことで初めて脈絡がわかるようになっていました。

これは、アンさんたちがクリエーションの中で行っていたEメールを使ったワークを応用したものです。メールには、差出人の名前、いま何を着てどこにいるのか、どんな気分なのかなどが書かれています。そのメールを交換するエクササイズを通して各々のダンサーの生活する環境についての相互理解を深めていたようです。

また、ダンサーたちは生活圏内の写真を他のメンバーに共有し、アンさんが投げかけた問い――「この写真についてどういう印象を抱いたか」「この写真の中では何が起こっているのか」「この写真はダンスとどのような関係を持ちうるか」など――に答えるというワークも行ったそうです。あとで出てくるダンスの動画は、このワークで写真に収められたロケーションで撮影されていました。ここから、各自がローカルな場所に着目し、その場所を集団的に分析するところから動きや振付を発展させていったのではないかと予想されます。

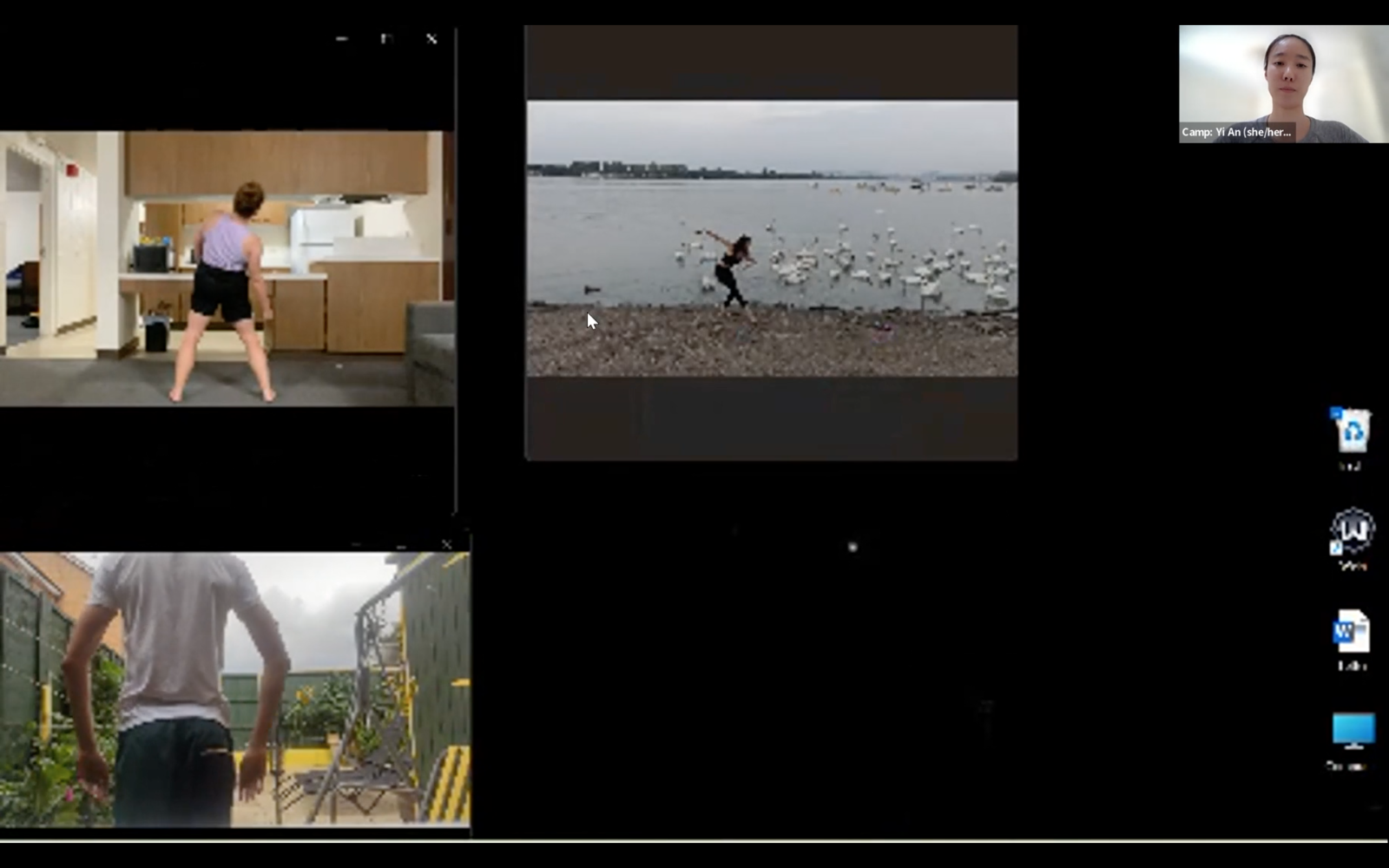

その後、観客はアンさんからの指示に従います。目を閉じ、深呼吸をし、首をゆっくりと左右に振り、自分が一番リラックスできる場所のことを想像し、目を開く、と今度は真っ黒の壁紙のディスプレイが表示されています。すると、どこかの環境音が聞こえてきて、だんだんと画面上にダンサーがめいめいの場所で踊っている動画が運び込まれます。4つの動画=4人のダンサーがディスプレイ上に登場し、しばらく経つと、中央にテキストエディタが開かれ、そこにおそらくは動きのインストラクションと思われる言葉が書き込まれていきます。何回か映像がループされたのち、順々にウィンドウが閉じられていって、今回の試作発表は終了となりました。

私にとってとりわけ興味深かったのは最後のダンスシーンです。劇場空間では、異なる起源を持ついくつかの振付も、観客には一様に受け取られてしまいがちです。それは、劇場空間が共通の地となることで、図である振付ないしダンサーの身体がまとめあげられるからです。一方、アンさんが行っていたのは、ひとりの身体とそのムーブメントを周囲の環境ごとひとつのウィンドウに押し込めるということ、そして複数のウィンドウを配置し並べ替えることで複数のダンスが持つ関係を変更していくということです。このとき、地となるのはコンピューターの壁紙であり、本来は背景化するはずのダンスを取り巻く空間自体もまた図として機能します。海岸、庭、部屋、吹き抜けといった異なるロケーションが黒い背景の上に並べられる。このとき、複数のウィンドウ/アプリケーションを通して、異なる時間・空間に存在していたはずの身体は、その時間や空間に拘束されたままで、デスクトップというひとつの空間で起こるダンスとして(も)まとめあげられます。

また、メディアの形式はすべて映像ですが、これはZoomのように固定された枠が均等に並べられているのとは違う様相を呈していました。まず、それぞれの映像は撮影された場所や撮影機材と身体の位置関係などが異なるため、バラバラな特徴を持っています。さらに、それぞれのウィンドウはアンさんによって操作可能でした。これらのウィンドウは自動でコントロールされるのではなく、カーソルが動き、ウィンドウを掴み、ひとつひとつ動かされていきます。その手つき自体が、アンさんと同じくパソコンの前に向かっている私にとってごく自然な身振りとして体験可能です。そして、このパフォーマーやウィンドウのダンスに並び立つようにテキスト情報も存在しており、メモパッドに言葉が入力されていく様子、そして言葉と身振りの関係も含めて全体がダンスとして捉えられます。

このあり方は、ふだん劇場で上演されるダンスではなかなか観ることができないような異様な複数性を期待させるものでした。要素がそれぞれ独立しながらも、ひとつのダンスとしても捉えられる。Zoomのような演出された留保つきの共在ではなく、共にいることは不可能であるという地点から始められたダンスであるがゆえに、豊かさが感じられました。ダンサーたちは集まらずに集まることを実践しています。まさに越時的でありながらも画面上には共在しており、それらの映像や言葉がリアルタイムで関係を変えていく。アンさんのこの発表において、オンライン環境はダンスを観客へ伝えるための単なる手段なのではありません。タイムゾーンを越えて複数の人々がダンスを作り出すという過程とオンライン環境とは分かち難く結びついており、そしてコンピューターというインターフェースを経由することでアンさんは新たなダンスを作り上げることに挑戦していました。私たちが持っているラップトップを稽古場や劇場へと変換するための実践がそこでは行われていました。

実のところ、当日は回線環境の都合からか、共有された画面の表示が粗かったり、音声が途切れたりしていて、肝心のダンス部分のディテールや表示されていたテキストの内容は把握しきれなかったところもありました。そうした技術的な限界を越えるために、各自がZoomを通してそれぞれの部屋からアクセスするのとは異なる上演の可能性も考えられると思います。例えば、こうしてオンラインとオンサイトの混淆のうちで作られたものを、特定の場所――劇場、ギャラリー、パソコン売り場、Webサイトなど――にインストールし、そこで上演することも可能でしょう。そして、それは単に技術的な課題を克服し鑑賞の円滑さをもたらすだけでなく、時間・空間の制限を越えながら作られたこの作品の鑑賞体験をより複層化するものとしても機能するかもしれません。すなわち、オンライン環境が持つハイブリッド性を意識的に利用したこの作品がオンサイトで上演されるとき、舞台芸術の持つ本来的なハイブリッド性や越時性をより明瞭に照らし出すことにもつながるのではないでしょうか。踊る過去の他者の身体、それらを操作する現在の他者の身体、上演を経験する現在の私の身体、それらを接続するインターフェースが混じり合うアンさんの試行は、さらなる混淆を期待できるような発表であったと思います。

2人の発表はオンライン環境における上演のハイブリッド性を意識的に取り扱っており、そこには観客/パフォーマーおよびディスプレイの前の私/ディスプレイの向こうの他者の身体の差をどのように埋めたり利用したりできるかについての探求がありました。ガルシアさんの場合は、民族的伝統としてのダンスを異なる場所にいる人のあいだで共有することで観客/パフォーマーの現在時の経験を均質化するとともに、そこで露わになる観客とパフォーマーのバックグラウンドの差異に着目するような操作も行っていました。アンさんの場合は、時間的・地理的に隔たった複数の身体を、クリエーションの過程ではメールや写真、そこから生み出される振り付けを利用することで統御し、発表の段階ではパソコンというインターフェースを通じて関係づけようと試みていました。これらが、単にオンラインで観客やパフォーマーにより参加してもらうための工夫にとどまらず、主題や問題意識に食い込むかたちで展開されていたという点が、今回のCampの途中成果物として興味深いものでした。

ちなみに、私の取り上げた発表のどちらもがダンス・振付を用いたものだったのは偶然なのですが、ここにはオンライン環境でのジャンル間の差異が現れているかもしれません。舞台芸術の中でも、より演劇に近いところに活動の軸を置いている参加者ももちろんいたわけですが、その人々の発表よりも2人の発表は(鑑賞も含む広い意味での)参加・参与のハードルが低いと感じました。それは、おそらく身体の状態の差異を無意識的にも意識的にも考えやすいジャンルとしてダンスがあるからだと思います。言葉や演技をメインに扱う演劇において、オンライン環境での上演を行うときにどのような模索が可能なのか、普段演劇をフィールドに活動している自分としても考えさせられました。

作品の種を育てるための言葉

と、見学者としてはついつい何かを評価するような目になってしまいますが、Campはこのような態度に対する創造的な批判性を有していたことも付記しておきたいです。

中間セッションの次の回では、東京芸術祭ファームディレクターの多田淳之介さん、同じく共同ディレクターの長島確さんからのフィードバックがありました。私はそれが作家に対するリスペクトに溢れながらも、鋭い着眼があり、総じて豊かなものであることに感銘を受けました。作りかけの作品や考え途中のアイデアは、はっきり言ってしまえば他人にとってそこまで面白いものではないことが多いです。自分なりの関心を他者に十分共有できる状態にないからこそ、それは作りかけであるのであり、なんらかの形で潜在しているだろう面白さはいまだ共有可能なかたちで現実化していないのです。ですから、すでに完成された作品を観るような目で創作途上のものを評価するのは誰にとっても幸せな結果を生みません。鑑賞者はつまらないものを見たと思って気分が落ち込み、アーティストはつまらないものを見せてしまったと傷つくだけです。だからといって、単に未完成の部分に目を瞑り表面的に褒めるのではこれもまた何の役にも立ちません。自分が作りかけのものを見て、ある印象を受けたとき、そのように感じられる要因を特定し、なおかつ評価というよりも提案として伝えることで、作品を育てるための言葉になるということを両氏のコメントから学びました。

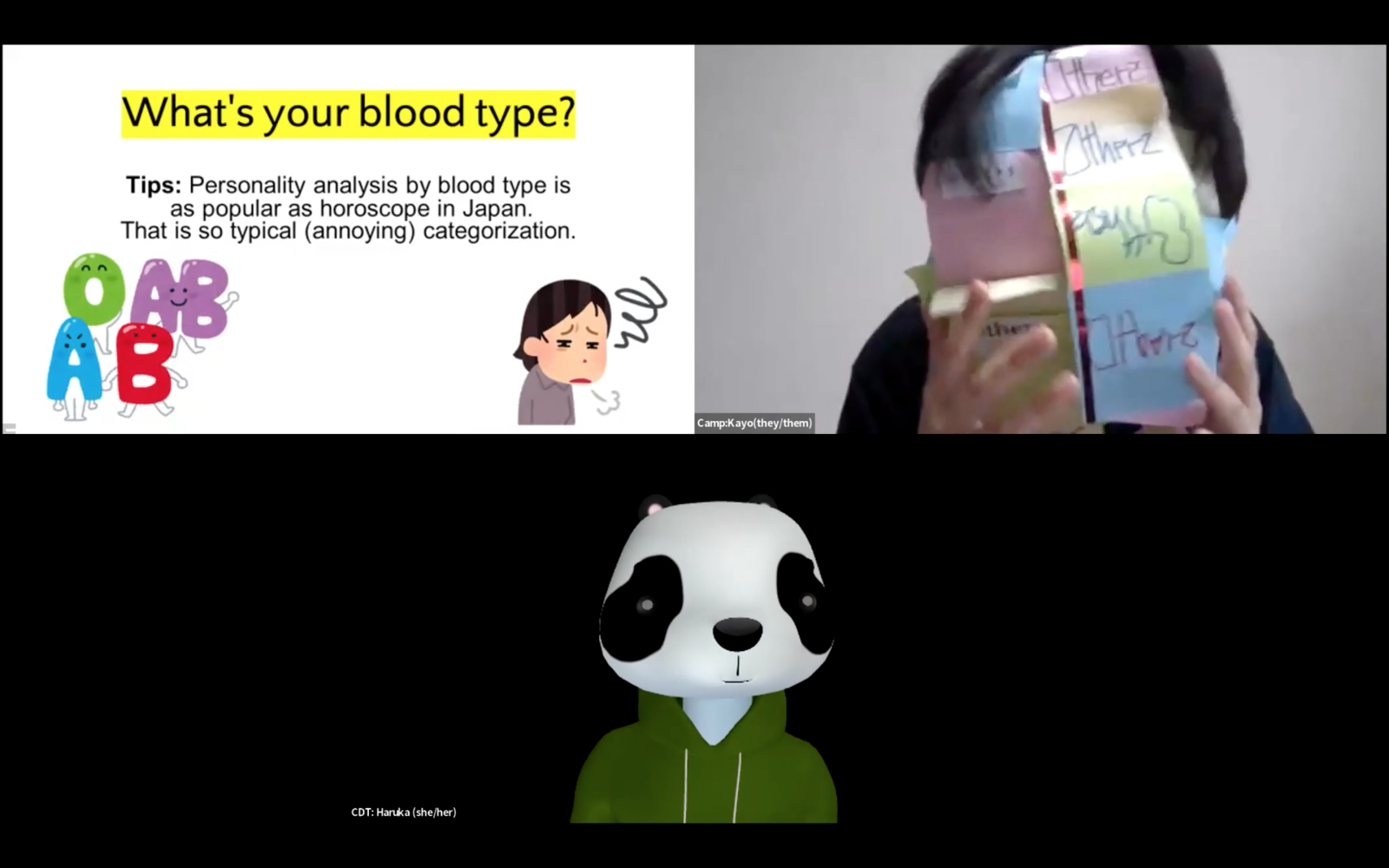

例えば、升味加耀さんの中間発表「カテゴライズの暴力性」では、膨大な質問に答えることで相性の良い人を見つけられるという架空のSNSを舞台にしたスキット(寸劇)を通して、外部から与えられる単純化されたカテゴリの暴力性を取り上げていました。性別や血液型などが書かれた付箋を自分の身体に貼り付けることで、他者から貼られるレッテルを可視化し、それを拒絶するのが困難な現状を戯画的に描くこの発表は、ひとつの作品として評価するのであれば、ユーモラスでメッセージの明快なものだとも、反対にパフォーマンスとしては単純すぎるものだとも言えるかもしれません。しかし、褒めるにせよ貶すにせよ、こうした出来上がったものに対する物言いだけでは、アイデアを深めていくことはできません。場合によっては、どちらも作る人を傷つける可能性のある発言です。分かると安易に言われることも、全然分からないと言われることも、つまりは作りかけのものが創作過程から切り離されてしまうことであり、作家にとっては好ましくないことだと思います。もちろん、否定するよりは肯定した方が精神衛生には良いことが多いですが、どちらにせよ作品を育てるためには、その評価の手前にある根本的な部分への思考を巡らせる必要があるでしょう。

さて、升味さんの発表に対して、多田ディレクターはタグをもっと「常識的」な内容にしてみると良いのではないかとアドバイスしていました。例えば、「人を殺してはいけないと思っている」は、ほとんどの人が信じていることだと無条件に前提されています。けれど、それをあえて選択可能なラベルとして設定してみることで、実は世間の「常識」から外れた存在について考えられるのではないか、という意図でした。

ここで、多田ディレクターのコメントは作家の創作にとって二つのレベルで効果があるでしょう。ひとつは、実践的で具体的な演出の技術として上演の質を向上するというレベルでの効果であり、もうひとつは――これがより重要ですが――そのような具体的な工夫ないしバリエーションの提案を通して、作家が取り扱おうとしている主題への反省を促すというより深いレベルでの効果です。常識的なラベルの設定により、他者から貼られるラベルは、単に他者を外面やデータから判断しカテゴライズするときのみに使われているのではなく、他者を自分の内面から類推して同じような存在だと「錯覚」するときにも利用されているということが分かります。電車で隣に座っている人間が、他人を殺してもよいと思っているとは普段私たちは思ってもみません(こうして私もまたあなたにラベリングをしているわけです)。Amazonのアルゴリズムが一回釘を買ったら延々とさらなる釘の購入を促してきたり、ノンバイナリーの人が男性でも女性でもない人もしくは(ひどい場合には)男性/女性のどちらかに振り分けられるというような様々なラベリングの事例は、もっと深いレベルでの人間の認知の傾向性から作り出されているということに光が当たります。ここでは、最終的に多田ディレクターのアイデアが直接的に取り入れられるかはさして問題ではなく、提案を通してそこから新たなアイデアをアーティスト自身が掴まえて、以降の作品創作を進めていくことが重要なわけです。

このように、演出家やドラマトゥルクとして自身もクリエーションに参加している両氏は、作品創作に内在的なコメントをしていました。作品になりかけの何かに対して、原石のような面白さとそれを阻害している要因を拾い上げて、より探究を進めるために可能な方法を提示するというアプローチは、育成プログラムであるCampにとって重要なものだったでしょう。そして、完成されていないものを共に育てるという意識が前提となって場が成立していることはとても価値があることでした。

終わりに

以上、Campが持っている「ハイブリッド性の上演/越時的なもの(Trans-time)のプロトタイピング」というテーマと、そこから導き出される身体の所在の問題について、具体的な事例も交えながら論じてきました。また、Campが目標としていた共創的なコミュニケーションのあり方についても、短いながらも言及しました。

Campのプロセスは大半が、それぞれの参加者が自分の活動拠点で行う創作で占められており、私が見学したオンラインでのセッションはあくまで氷山の一角に過ぎませんでした。アーティスト達がどれだけ意識的にテーマへ応答していたのか、Campという集まりにどんな刺激を受けていたのかなどは私には観察できません。しかし、ステートメントを読むことや発表を見ることはできます。その文字や要素のなかにあるであろう思考を取り出すことで、もしくは、それらを通して私が思考することで、この文章は書かれました。これが限られた私に可能な「プロセス発信」の道です。この文章が、Campで起きていた思考や実践を掴むカギに、そして未来の新たな創作プロセスを押し進める素材になれば嬉しいです。

東京芸術祭ファーム ラボ プロセス発信記事について

東京芸術祭ファーム ファーム編集室のアシスタントライターが、東京芸術祭ファーム ラボのプログラムのプロセスに帯同。東京芸術祭ファーム編集室室長監修のもと、人材育成、教育普及の場である「ファーム」のプログラムについて、活動の実態、創作過程などを発信するものです。

ファーム編集室およびアシスタントライターについて

舞台芸術を伝える言葉は、今、大きな環境の変化に直面しています。 たとえば、舞台上の出来事のみを「成果」として俯瞰し論じるあり方は、近年増えつつある、制作プロセスやコミュニティとの相互関係を重視するプロジェクトには、あまり有効とはいえません。また、SNSの隆盛による情報環境の変化も、「伝える言葉」(とりわけメディアを通した言葉)のあり方に、さまざまな方向から再考を迫っているでしょう。 こうした状況を踏まえ、2022年、東京芸術祭ファーム ラボでは、あらためて舞台芸術を「言葉」にして伝える方法を模索、 探求する「ファーム編集室」を立ち上げました。アシスタントライターは、国際共同制作の現場に併走しつつ、実際に記事を企画し、執筆するプログラムです(参加者は公募により選出)。

東京芸術祭ファーム ラボ ファーム編集室

室長:鈴木理映子

アシスタントライター:

船越千裕 ー東京、大阪

長沼航 ー東京、横浜

関口真生 ー東京

鈴木まつり ー東京、三重