SPECIAL

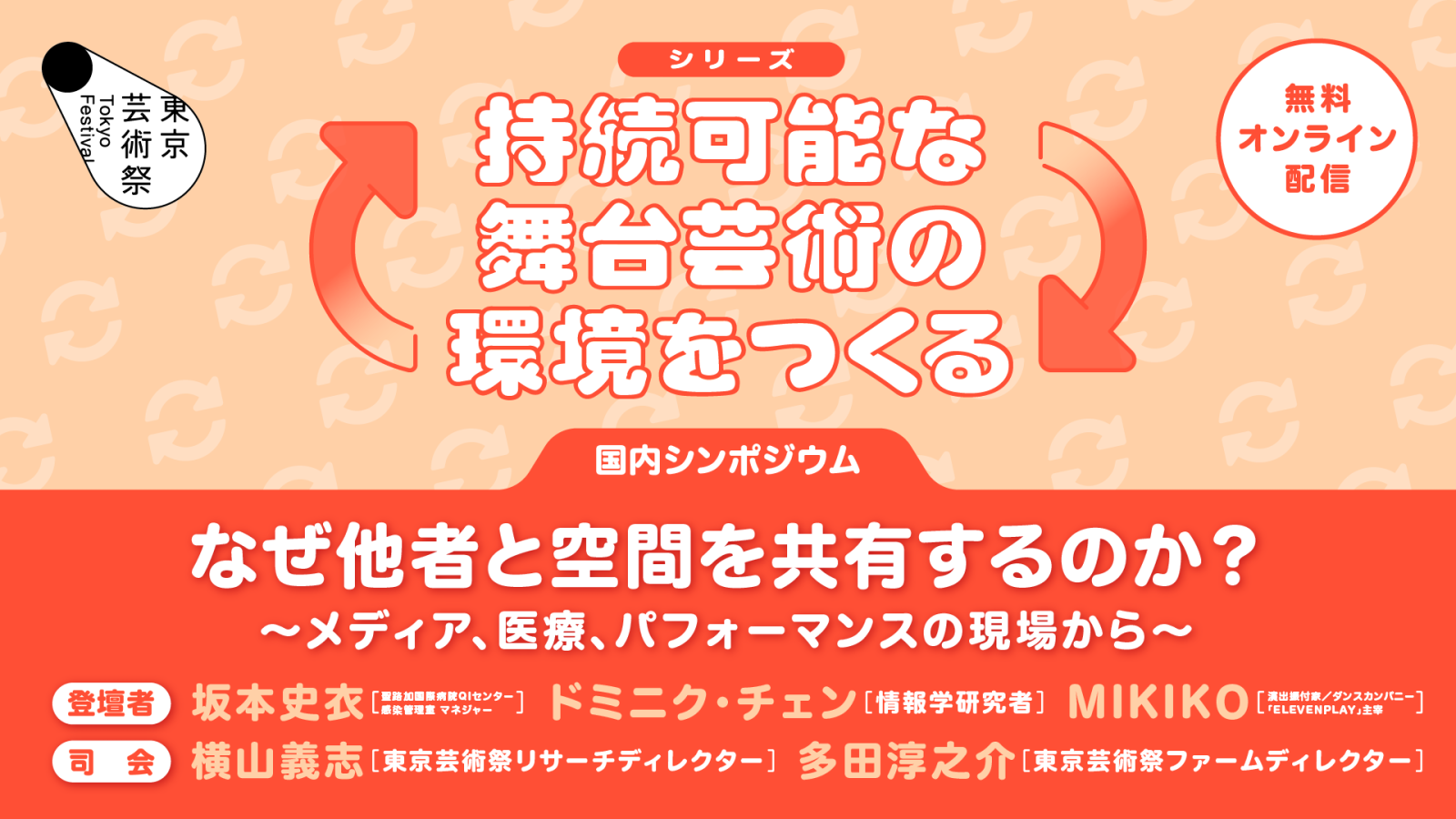

【シリーズ・持続可能な舞台芸術の環境をつくる】東京芸術祭 2022 シンポジウム「なぜ他者と空間を共有するのか? ~メディア、医療、パフォーマンスの現場から~」:報告レポート

文章:シンポジウム制作担当

英語翻訳:クリス グレゴリー

「持続可能な舞台芸術の環境をつくる」は、東京芸術祭が2020年より行っているシンポジウムやワークショップのシリーズ名である。昨年度と同じく、今年度も国際的なゲストを招いてのシンポジウムと、国内からのゲストによるものとの二編が実施された。今年度の「国際編」は、「芸能者はこれからも旅をするのか?」と題し、コロナ以降の状況、また環境危機の問題を踏まえた上でなお国際移動を続けることの必要性と意義を検討するものだったが、こちらの「国内編」は、そうした移動(国内的なものも含め)によって実現される「空間の共有」という事態そのものに焦点をあてた。

なぜ他者と空間を共有するのか、ということをなぜ問題とせねばならないのか?モデレーターの横山義志氏はイントロダクションで、コロナ禍によってフィジカルな空間共有が難しくなったということにも当然言及しつつ、加えて、Googleマップのようなツールを見ても分かるように、今日ではフィジカルな空間がヴァーチャルな空間にマッピングされ、両者が相互依存的になっているということを指摘した。ヴァーチャルな空間も、フィジカルな空間と同様のリアリティを持って生きられるようになっている現在、フィジカルに空間を共有すること、またそのことをジャンルの必須の要件としている(と思える)舞台芸術の意義を、どのように考えていけばよいのか。おおよそこうしたことが、本シンポジウムの出発点となる問いである。

イントロダクションに続き、三人のゲストによる発表がなされた。一人目のスピーカーは坂本史衣氏。感染症対策の専門家として、コロナ禍状況において「他者と空間を共有すること」のリスクとそれへのありうべき対応を正確に提示することが氏に期待された役回りだったが、「パンデミックにおける空間の共有」と題した発表はそれに真っ向から応えてくれるものだった。「感染」の定義にはじまり、新型コロナウィルス感染症の具体的なリスク、その諸々の対策手段の有効性について、明晰な整理が行われた。

坂本氏の発表で特徴的だったのは、しかし、(際どい言い方かもしれないが)それが単に「科学的事実」の冷静な提示に留まらない、想像力への訴えを要求するものであったことだ。感染者数や対策手段の有効性などのファクト(実証的データ)を提示しつつ、その事実が実際に意味するものを具体的に想像するよう促すこと。そうしたスタンスは、最も直接的には、コロナによる被害を「数を見る」と「個を見る」の二つに分けて確認するくだりに明らかであった。死亡者数、重症化率、致死率といった定量的なデータを提示した上で、コロナの感染や、そこからの後遺症の発症や致死という事態が、具体的にどのように一人一人の人々に生じるのかということを匿名化された個別事例を引きながら示す語りは、強い衝迫力を持つものだった(実際、感染症対策において想像力の果たす役割は本質的であるともいえる。後半のディスカッションで坂本氏は、自分と友人という関係は分かりやすいが、その友人の先にいる高齢者や先の先にいる乳児にまで広がっていくものが感染症であると述べた。感染症の対策を考えることは、そうした目に見える他者の向こうの他者への想像力を持つことも要求するものだろう)。

全体として、坂本氏の発表の骨子は、現実の複雑さを強調しつつ、それに見合うものとしての複合的な認識と配慮を要求することにあったといえる。疫学においては、そもそも感染とは、病原体・宿主・環境の三つの条件(「疫学の三角形」モデルと呼ばれる)の絡み合いの結果生じるものと捉えられているという。この三つの変数それぞれが個々のケースごとに異なるわけで、これをすれば感染する・あれをすれば感染しないといった単純な議論が成り立つものではない。マスクの効果、ワクチンの効果、人と会うことのリスク、いずれも0か1かでは答えられない確率的なものであり、二択に還元して思考を放棄してはならない。「リスクは消すものではなく、減らすもの」「対策は一つではなく、組み合わせるもの」という明快なメッセージが印象的であった。

二人目のスピーカーはドミニク・チェン氏。「共に在ることの意味」と題し、専門である情報学やメディア論の知見を踏まえつつ、自身が現在取り組んでいる作品制作や研究、また、コロナ以降、能楽師の安田登氏とともに行っているというVR空間での能稽古=メタバース能について紹介していただいた。ここでは特に、発表の核であった「社会的存在感(social presence)」という概念についてと、TypeTraceというソフトウェアについての議論を取り上げたい。

社会的存在感とは「遠隔のコミュニケーション相手が「確かにそこにいる」と感じられる度合い」と定義されるもので、心理学や工学の領域で研究されてきた概念であるという。たとえば、この研究の草分けとして紹介されたジョン・ショートらの1976年の著作『遠隔コミュニケーションの社会心理学(The Social Psychology of Telecommunications)』* では、書簡/音声のみ/音声+映像/対面といったコミュニケーション手段ごとに、社会的存在感がどの程度強く感じられるかを比較する実験が行われている。この結果は、想像される通り、書簡よりも音声、さらには音声+映像、さらには対面の方がより強くそれを感じられるというもので、意外性はない。基本的には、情報の量とモダリティを増やすほど社会的存在感は増すということだ。しかしながら、こうした単純なプレゼンス観に待ったをかけるような研究結果も存在している。ショートらの別の研究では、音声/音声+映像/対面の三つの形式による会議を比較した場合、参加者の意見の変化が最も生じるのは音声のみの場合であったというのだ。であるならば、もしも、「他者に対して影響を及ぼす」ということが「共に在ることの意味」だとするのならば、音声のみの議論は対面によるそれ以上に「共に在ること」を可能にしているというべきだろうか。あるいは、対面コミュニケーションにおいて生じる影響とは、「意見を変える」といった論理的な次元に限定されない、より複合的なレベルにおいて発生するものと捉えるべきだろうか。いずれにせよ、存在感というものは一元的に把握できるものではなく、複数の異なる種類の存在感(またそれぞれに適合したコミュニケーション手段)があると考えるべきではないかということが、ここでは示唆されている。

発表の後半で取り上げられたTypeTraceは、チェン氏がアーティストの遠藤拓己氏とともに設立した会社ディヴィデュアルの開発したソフトウェアだ。タイピングのプロセスを時間情報とともに記録するものであり、これを再生すると、タイプミスの修正や、書くべき言葉を探す言い(打ち)淀みの時間を含めて、テキストが入力されていく様子が、入力画面をそのまま録画したかのように再現される。あいちトリエンナーレなどで

発表したインスタレーションでは、記録されたデータと連動して自動的に打鍵されるキーボードと組み合わせることによって、人間が不在のままキーボードが動き、言葉が書き綴られていく様子が提示された。私たちが通常文字情報を受け取る際は、その最終的な結果物だけを静的なものとして受け取っているが、それをプロセスとして見てみるならば、スクリーン上のテキストの明滅だけでも、生きている人間の気配のようなものが感じられる。存在感を構成するもの(の一つ)は何かについて思考を刺激される事例だった。

*Short, John, Ederyn Williams, and Bruce Christie. The Social Psychology of Telecommunications. London; New York: Wiley, 1976.

三人目のスピーカーは演出振付家のMIKIKO氏。ダンスカンパニー「ELEVENPLAY」を主宰し、またPerfumeやBABYMETALをはじめ、様々なポピュラー音楽の舞台やMVなどの振付も手掛けている。ELEVENPLAYとPerfumeのいずれも、メディアアートの分野で活躍するクリエイターチーム、ライゾマティクスとの協働作業を継続的に行っており、「ライブパフォーマンスの現場から」と題された発表では、コロナ禍をまたいで行われてきた、身体とテクノロジーの関係を探究する様々な取り組みが紹介された。まず、iPadやドローン、ヘッドマウントディスプレイや次世代型電動車椅子と呼ばれるWHILLといったその折々の最新テクノロジーを駆使したELEVENPLAYの作品群が時系列に沿って紹介され、続けて、Perfumeでの試みが紹介された。

Perfumeではそもそも、2015年頃より「ライブビューイングの新しい価値の創出」と称して、ライブ会場に直接赴くのではない、オンラインやビューイングでのライブ鑑賞のあり方についての探究をはじめていたという。モーフィングや自由視点映像生成といった技術を駆使し、事前に記録された3D映像とライブ映像をシームレスに統合するといった演出もきわめて魅力的であったが、本シンポジウムの主題との関連で特に興味深かったのは、《FUTURE-EXPERIMENT VOL.01 距離をなくせ。》および"P.O.P" (Perfume Online Present) Festival の二つだろう。前者は、NTT docomoのプロジェクトであり、5G高速通信技術の実証実験の一つでもある。このプロジェクトは、東京、ニューヨーク、ロンドンという離れた三つの都市にいるPerfumeのメンバーに同時にパフォーマンスを披露してもらい、ニューヨーク、ロンドンの映像を光ケーブルおよび5G無線で東京へ伝送し、東京の映像と合わせて合成しライブ配信するというものであり、10000kmの距離にある三都市のパフォーマンスを遅延なく同期させることを狙いとしたものであった。オンラインコミュニケーションに不可避的につきまとうものと思われる時間の遅延を克服する技術的可能性が示されるとともに、そもそもそのようにして同期されるべき高精度のパフォーマンスを、互いに離れ離れのままに実現するパフォーマーたちの熟達ぶりが印象的な試みであった。

もう一方の"P.O.P"は、感染症対策のためのイベント制限がいまだかなり厳しかった2020年9月に行われた「オンラインフェス」である。特設サイトのトップページには、複数の建物が並び立つ姿が360度画像で描き出されており、当日正午にサイトが開放されると、複数ステージでのライブが並列する実際のフェスさながらに、事前収録されたものも含めて様々なコンテンツ=イベントが同時進行していく。そしていよいよ夕刻になるとPerfumeの三人のステージがライブ配信される。単なる「ライブ配信の視聴」に留まらぬよう、現実のフェス会場の空間性や時間性を疑似的に再現するための趣向が様々に凝らされており、オンラインでのイベントの可能性を感じさせるものだった。

以上の三者の発表に基づきつつ、後半のディスカッションでは主に、オンライン空間やテクノロジーと現実の空間や人間の身体性との差異、またそれぞれの可能性をめぐってあらためて意見が交わされた。

議論のまとめとして、横山氏は、舞台芸術にはそもそもヴァーチャル性との親和性があるということを述べた。戯曲や振付など、舞台芸術は上演に先立つ何かへの参照を通して成り立つものだが、それはすなわち別の時間性への参照であって、そのことによって、舞台芸術はいまここから逸脱する剰余=ヴァーチャル性を抱えることになる。このように考えるなら、舞台芸術とは、オンライン=ヴァーチャル空間と対立するものとしてのフィジカルな空間に逃れ難く繋留されたものではなく、むしろ両者を接続するものであり、ヴァーチャルなものと付き合っていくための固有の蓄積を備えたものとして捉えられるだろう。

この日の議論において見えてきたのは、ヴァーチャル空間の持つ様々な可能性であると同時に、それはフィジカルな空間の完全な代替には決してなりえないし、またなるべきでもないということだ。ヴァーチャル空間とフィジカル空間はそれぞれ固有の特性を備えたものであり、交換可能な等価物ではないし、一方が他方に従属しているわけでもない。それぞれの特性に応じた探究がなされるべきであり、それはまさに、先述したように両者を接続するものである舞台芸術の仕事であるだろう。

ヴァーチャル空間でのコミュニケーションの有用性を正しく認識しつつ、それとの緊張関係の中で、フィジカルな出会いの意味をその都度問い直し、発明していくこと。コロナ以降の舞台芸術、コロナ以降の「共に在ること」の可能性はそこにあるのだろう。

【シリーズ・持続可能な舞台芸術の環境をつくる】東京芸術祭 2022 シンポジウム

「なぜ他者と空間を共有するのか? ~メディア、医療、パフォーマンスの現場から~」

期間:2022年10月18日(火)14:15〜16:15、2022年12月11日(日)までアーカイブ動画配信(配信終了済)

場所:オンライン配信 / 東京芸術祭ひろば(東京芸術劇場 アトリエイースト)

言語:イベント当日は日本語のみ、後日配信の動画は日本語+英語字幕あり

プログラム詳細:https://tokyo-festival.jp/2022/program/symposium_d

登壇者:

坂本史衣(聖路加国際病院QIセンター感染管理室 マネジャー)

ドミニク・チェン(情報学研究者)

MIKIKO(演出振付家/ ダンスカンパニー「ELEVENPLAY」主宰)

モデレーター:

横山義志(東京芸術祭リサーチディレクター)

多田淳之介(東京芸術祭ファームディレクター)