OPEN FARM

(Process Report)

Asian Performing Arts Camp レポート(後編)オンライン化の先、アーティストたちはどこへ行くのか

アジア各地で活動する若手の舞台芸術の人材が集い、自らの活動やそのフィールドを耕すオンライン・アート・キャンプ『Asian Performing Arts Camp(以下、Camp)』は、約2カ月のリサーチを終え、10月30日(土)に、ついに最終プレゼンテーションをZoomにて実施した。

(取材・文:河野桃子)

Asian Performing Arts Camp レポート(前編)はこちらから:https://tokyo-festival.jp/2021/openfarm_4

約1カ月前の中間プレゼンテーションでは、Camp参加者8名が一人ずつ、各々の問題意識やリサーチテーマを一人約10分の持ち時間のなかで自由に発表した。今回は、8名が各自の関心にもとづいた3グループに分かれ、合計7つのプレゼンテーションを行った。全体を包むコンセプトは「キャンプ」だ。ファシリテーターのJKアニコチェのデジタル背景は自然の心地よいキャンプ場、同じく山口惠子は自室に新聞紙でテントを作り、山登りのファッションで参加した。

二人はプレゼンテーションのグループを『Bonfire(焚き火)』と呼び、「オンラインだけどそれぞれコーヒーや毛布を用意して、火を灯し、温かさを分かち合えれば」と挨拶。陽気な空気のなかにも、画面越しに高揚した緊張が漂う。

参加者だけでなく視聴者もふくめ、お互いの存在を確認するために全員で手を振り合ったり、音を出して盛り上がったり……空気が温まってきたところでJKの「Welcome to Camp!」との掛け声とともに映像上の3つのBonfireに火がともされ、最終プレゼンテーションが始まった。

プレゼンテーション:Bonfire

▼Bonfire1

・王顥燁(ワン・ハォイェー) <彰化(台湾)/ベルリン(ドイツ)>

・アルバート・ガルシア <台北(台湾)/マカオ>

・草薙樹樹 <東京(日本)>

3人が合同でひとつのプレゼンテーションを行ったBonfire1。テレビのワイドショーのような賑やかな映像が始まり、ハォイェーと通訳の山田カイルの司会によって「人が家で過ごす様子を見る」番組が始まる。アルバートや樹樹が家でくつろぐ様子が映され、それぞれの生活を覗き見しているような時間が続く。プレゼンテーションの視聴者はチャットで自由にコメントを書き込み、それに対して司会の2人が陽気にコメントを返すという、生放送の配信番組のようだ。そのうちテレビからは「シラチャー・ソースをかければどんな食べ物もたちまちおいしい!新装開店のデパートからお届け。たったの99ドル!」とCMが流れる。この町には、高級デパートが建ったようだ。

自宅の中と、自宅の外にできた新しいデパート……個人と町/都市の複雑な距離感が示される。コロナで故郷に帰れないアルバートとオーストラリアで生まれ日本で育った草薙が「地元が遠く感じる、外国語みたいに聞こえる」「日本に住んでいると周りと違うような気がする」と、居場所への不確かさを吐露する。故郷とはなんだろうか。2人はバーチャル空間で出会い、互いに繋がろうとしながらも画面から消えていった。

Bonfire1の3名は、出身地や現在の住まいとは必ずしも結びつかない〈アイデンティティと帰属意識〉を持っている。そして、新たなデパートが建ち故郷が失われると感じているハォイェー、移民として居場所やアイデンティティを探すアルバート、時間と空間の隔たりがあったとしてどのように共同体としての感覚を育めるのかに興味を持つ樹樹。それぞれのテーマ、関心がが融合してひとつのプレゼンテーションになっていた。コロナ禍でオンラインという<共通の場>があたりまえになってきたからこそ、それぞれの居場所を改めて問い直していくことが、これからを生きる若者たちにとって必要なのかもしれない。

▼Bonfire2

・エカ・ワヒュニ <ジョグジャカルタ(インドネシア)>

・アルバート・ガルシア <台北(台湾)/マカオ>

・セリーナ・マギリュー <マニラ(フィリピン)>

Bonfire2では、参加者3名のリサーチにお互いあるいはプレゼンテーションの視聴者が参加する形でコラボレーションが行われた。「人々は外の世界からどのように見られたがっているのか」という観点から調査していたエカは、複数のカメラで同じ人を映す。これは中間プレゼンテーションでアルバートが使用していた手法だ。

また、アルバートはフィリピン系の家庭で育ったが、フィリピンに住んだことはない。リサーチでは移民として居場所を探すアルバートに、フィリピン生まれ・フィリピン育ちのセリーナが、フィリピンの愛国の誓い「Panatang Makabayan」を教える。同じカババヤン(フィリピン人同胞、同国人、地元仲間)でありながら経験や認識を共有できない2人は「卵が先か、鶏が先か」で大ゲンカすることになる。

そのセリーナは、一環してクィアアクティビストとしてのアイデンティティと表現を追求し続けている。ここではセリーナの知人といった外部からの参加者も出演した。またブレイクアウトルーム(少人数のグループにわかれるZoomの機能)に視聴者を振り分けて、リサーチについてシェア。最後は「TAREW!(タルー/真実、本物の意)」と全員で挨拶を交わすなど、3人だけに留まらないコラボレーションに。自分達が相互に関係するだけでなく、アーティストとして周囲の人々をオンラインで巻き込んでいく力強さがあった。

▼Bonfire3

・洪⼩婷(アン・シャオティン) <シンガポール>

・ワリッド・アリ <クチン(マレーシア)>

・菊池もなみ <東京/千葉/山形(日本)>

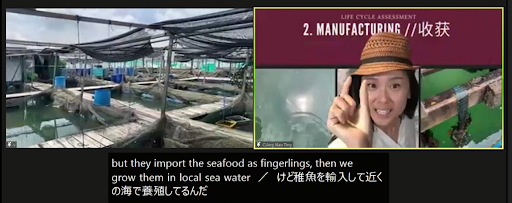

最後のBonfireは『水』『魚』などの共有イメージをもとに、互いのパフォーマンスを橋渡ししていく共同創作のようなプレゼンテーションだった。「魚」をはじめとするシンガポールの島々の食生活についてリサーチを重ねたシャオティンは、「好きな魚料理について考えてください。その画像をZoom背景にしてみて」「あなたが食べてる魚はどこから来た?」と身近なところから魚について考えさせる。そのうえで、水上養殖場の人物を演じて魚の仕入れや販売について語るなど、流通を含めた環境問題を提示することで、オンラインでの新しいレクチャー・パフォーマンスを目指した。

ワリッドともなみは、中間プレゼンテーションと同じく身体を使ったパフォーマンスを行う。3人で共有していたそれぞれの水にまつわる記憶をヒントに、お互いの記憶が繋がるようなパフォーマンスを組み立てた。

3人が『水』『魚』という同じテーマをそれぞれの方法で表現する。それにより距離を越えて、共通のイメージが浮かびあがり、同時に個々の違いも際立っていた。

いずれのBonfireでも共通して見られたのは、自分の存在や居場所についての不安定さだ。コロナ禍で移動範囲を制限されながらも、参加者らは共通言語(英語)を用いれば、オンラインでコミュニケーションをとることができる。しかしもしかすると、ほとんどの参加者によって英語が母語ではないからこそ、より居場所が曖昧に感じられるのかもしれない。オンラインツールと言語により、これまでよりも軽やかに距離を越えられる彼らにとって、『場所』とはどういう意味を持ちえるのだろうか。東京芸術祭ファーム2021のテーマ「都市の価値/Why Cities?」に繋がる、未来のアーティストの生き方を探る取組みに思えた。

フィードバックセッション

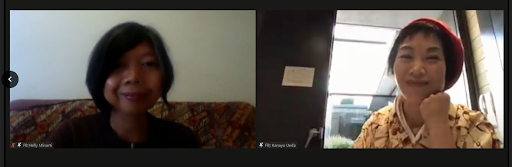

後半のフィードバックセッションは、インドネシアのヘリー・ミナルティさん(キュレーター/LINGKARAN | koreografi)、本プログラムでレクチャーも行った上田假奈代さんの2人がゲストフィードバッカーとして参加、3つのBonfireそれぞれの感想を述べつつ、いずれも『言葉』『自己(アイデンティティ)』『場所』などがテーマではないかと読み解いた。また、今年のCampはコロナ禍にて2度目のオンライン開催となり、オンラインを通して他者と繋がれることそのものを喜ぶ時期ではすでになかった。フィードバッカーのヘリーさんがBonfire2でエカが映像の最後に出したテキスト「Live is ended.」について、「それは配信(Bonfire2)の終了を示したと同時に、ライブ配信という形式そのものが終わりを迎えようとしているとも読み取れる」とコメントしたのも印象的だった。

東京芸術祭ファーム ディレクターの多田淳之介と長島確もプレゼンテーションを振り返る。長島は「オンラインストリームのプレゼンとしてすごく成功した例じゃないか」とコメント。東京芸術劇場のアトリウムにいる自分自身を画面に映しながら「ここに居ながら、別の現実を知りえた気がする。集まれないから仕方なくオンラインを利用しているわけではないという可能性をすごく感じた」と、画面越しの現実に実感を持った感想を述べた。また多田は、オンラインのCamp開催も2度目を迎え、より進化した印象を受けたそうだ。「進化をなしえているのが、アーティスト(参加者)のユーモアやサービス精神や愛でした。それにより人類は困難に打ち勝って生き延びてきたんだなと勇気をもらいました」と参加者らの丁寧な姿勢を喜んだ。

最後にファシリテーターの山口とJKが、2ヵ月のCampでのリサーチや協働による経験を今後の活動に活かしてほしいとエールを送る。JKが「舞台芸術でなにかをするということは、現在進行形で起こっていることに対して特効薬のように解決を示すものではないけれど」と言うように、このCampもまたすぐに何かの結果として目に見えるものではない。だからこそ、これから先を積み上げていくための土台が必要だ。3つのBonfireはいずれも、中間プレゼンテーションでの個々のパフォーマンスを活かしつつ、新たなパフォーマンスを生み出していた。限られた時間で、バックグラウンドの異なる人々が互いを尊重しながらひとつの形を作っていくには、参加者が安心して能動的でいられる場が必要だ。2か月のCampではそれが可能な場づくりが行われていたのだろう。

Campの参加者らは、離れた地域でもアイデンティティーに根差した活動を共有できるという感覚を得たのではないだろうか。その感覚が血肉となった若い人達しかつくれない、未来の新しい舞台芸術があるはずだ。そのためにもCampのような場が世界中にいくつも存在し続けることが大切だろう。

Asian Performing Arts Campのファシリテーターを務めるJKアニコチェ氏はプログラムの終了後の11月に逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。

Asian Performing Arts Camp 最終公開プレゼンテーション

詳細はこちらから:https://tokyo-festival.jp/2021/program/camp/

アーカイブ公開(期間限定 11/29 (月)~12/5 (日))

・Part 1 プレゼンテーション本編

・Part 2 フィードバックセッション

助成:国際交流基金アジアセンター アジア・市民交流助成

河野桃子

桜美林大学総合文化学科(現・芸術文化学群)にて演劇・舞台制作を学ぶ。卒業後は週刊誌・テレビ・専門誌などで記者・編集者として活動。現在は、演劇を中心にコンテンポラリーダンスなどのインタビューや公演記事を執筆。国内外の演劇祭へ訪問を続けるほか、近年では地域文化や、舞台芸術のアクセシビリティに関する取材もおこなっている。